报道学工动态·探讨学工问题·分享学工经验

计算机与软件学院学工通讯

第二十六期

2013年9月23日

一条扯不断的亲情线:记迎新现场的老人们

(通讯员:计算机学院郑瑞丰 摄影:鲁亚峰 廖智文)天遂人愿,和风甘雨。2013年9月6日是我院新生报到的高峰日。在匆忙的人群里,陪伴新生的一位位白发苍苍的老人引起了记者的注意。他们是因为父母外出打工没有时间送孩子入学?还是因为这一届的新生“小公主”、“小皇帝”太不懂事,到了大学还需要家里的老人来拎包端水?抱着疑问,记者采访了3、4个由老人陪着来报到的家庭。

老人细致入微 告别孙子乐天达观

来自软件技术专业的新生廖同学,在爸爸妈妈爷爷的陪同下一早从湖北黄冈出发,上午10点到达学校。廖同学和爸爸妈妈前往图书馆办理入学手续,爷爷岁数太大,受不了室内闷热的环境,便在外面耐心等待。廖爷爷今年已有70岁高龄。爷爷心态十分豁达,当被问及一路奔波辛不辛苦时如是回答:“孙子是跟着我们长大的,考上大学我们不知道有多高兴,家离学校这么远,以后再来看他恐怕不方便!”当记者问道舍不舍得让宝贝孙子一人在陌生环境生活时,爷爷告诉记者:“孙子考上大学是件喜事,不要把大学生当孩子养,该放手时就放手,以后总是要成家的。”老人反而更关心一些生活起居的细节问题,像是“宿舍几个人住?”“宿舍有没有风扇、有没有热水?”“食堂的饭菜怎么样?”等等,“我在路上问你们学院的学生,学生都很热情很细心的回答。我们耳朵不中用了,要听很多遍才能听清楚。孩子也没烦我们。”

当采访接近尾声,廖爷爷似乎想到了什么,稍显紧张的问记者:“孩子啊,学校安不安全啊?有没有小偷啊?”所谓那句老话:儿行千里母担忧。

胳膊拗不过大腿老人不顾儿孙劝阻

来自物联网专业的张同学与外婆、爸爸、妈妈一行三人来报道,“孩子觉得我岁数大了,一开始也不让我来。我在家跟他们吵了多少次,这才同意我来的。”奶奶笑呵呵的说,像是夺取了一场胜利。

“也不是舍不得外孙女,就是想好好看看她的学校是什么样的,看到学校后还是比较满意的,这下我们就安心了。”老人已是72岁的高龄了,她静静坐在咨询台旁的凳子上,一手抱着一个外孙的行李包,一手不停地扇着扇子,眼睛却一直望着办理手续的外孙张同学一家,希望在这里的手续可以尽早办完。

“我们要等到把外孙手续办完、衣服领取、把外孙宿舍的床铺整理好再走。”一直到采访结束,奶奶仍在耐心的等待着手续的办理,坐在工作人员为她们准备的椅子上,望着不远处的外孙女。

采访中,记者了解到,老人大多数是和子辈一起来送新生,他们心态都比较积极、乐观,在凉爽的天气下,身体状况也都正常。

亲情是雨,带走烦燥,留下轻凉;亲情是风,吹走忧愁,留下愉快。看着为了子女入学操碎了心的家长们,记者不禁感概良多。希望新生们能对辛苦把你送入学校的家人道声“谢谢”,也希望老生们能多和在家的父母打个电话,话话家常,感恩父母,感恩家人。

难忘的背影最无私的家长

(通讯员:计算机学院郑瑞丰 摄影:鲁亚峰 廖智文)2013年9月6日,我院迎新工作正式开启,来自五湖四海的2013级新生陆续报到。许许多多的家长们也陪着孩子走过了千万里,如今他们又将重新踏上归途的火车,虽然迎新仍在进行,但他们的背影仍让我们久久不能忘怀。

(等待,又是等待。孩子,不管等多久,我一直都会在。)

(交给我来吧,之后的几年,这种事可能需要你自己做了。)

(如果可以,我真想把你攒在手心,不要离开。)

(时间过得真快,以后也只能这么看着你们一步一步离我们远去吗?)

(一遍又一遍的对照手续,不能让孩子的入学出一点差错。)

(终于到了学校,可以松口气了。)

(这种事,我们为你干一次就少一次了。)

软件学子独自入学记

(通讯员:计算机学院郑瑞丰 摄影:鲁亚峰)2013年9月6日,我院迎新工作继续开展,当天上午,记者随着校车来到迎新一线—火车站。在火车站附近的新生休息处,记者碰到了背着行囊、只身一人来校报到的他—计算机学院物联网专业新生吴云龙。在征得他的同意后,记者跟随着这名来自湖北黄冈的男孩,亲身体验报到全过程。

独立成习惯

在与吴云龙的交谈中,记者发现,吴云龙是个比较独立的人。相比其他新生对新环境的好奇与紧张,吴云龙则表现得相当淡定。在大多新生被家人和大堆行李簇拥时,他手拿一本杂志静静地翻看着。吴云龙告诉记者:“从小父母就在家里务农,留下我自己在老家上学,从初中开始一直都在寄宿学校住读,寒暑假也都是独自外出打工,似乎已经成习惯了。本来家里人决定陪同前来报到,但我觉得我一个人可以,没必要让爸妈赶过来。”

报到遭“曲折”

校车顺利到达后,吴云龙下车来到图书馆并找到计算机学院咨询点。热情的志愿者带他到报名处办理手续。办理入学手续中,吴云龙没有别的同学那么顺利,由于学校规定所交费用中,饭卡、棉被、保险费的费用并不包括在学校财务处所扣学费内,这些费用都需要新生在报到时用现金支付,不清楚状况的吴云龙将所有钱都存入了银行,身上并没有多少现金。因此,他没能像别的同学一样顺利领到饭卡、棉被。但这也并没有影响到他的报名,“下午再补办就好啦!”吴云龙笑着说道。

报到过程中的小小插曲并没有影响吴云龙的好心情,在去宿舍的路上,吴云龙和志愿者有说有笑,询问学校的基本情况。到达宿舍后,吴云龙便开始整理他的为数不多的行李。

学习为重点

当问及大学三年的计划时,吴云龙告诉记者,“学习仍然是最重要的,我学的是物联网专业,这个专业比较新,发展前景很好,我对学好本专业非常有信心”此外,吴云龙还透露如果有机会,他将结合自己的兴趣在大学中尝试自主创业。

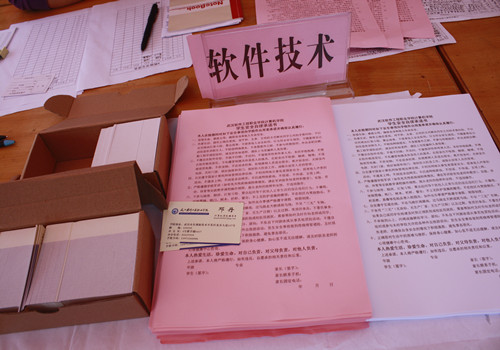

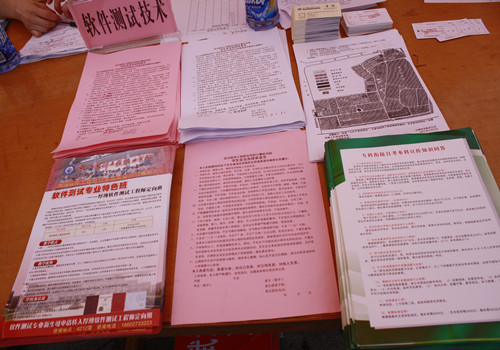

准备周全形式多样 迎新工作有条不紊进行

(通讯员:计算机学院郑瑞丰 摄影:鲁亚峰 廖智文)9月6日8:00起,计算机学院2013级新生报到迎接工作正式展开。此前虽有部分新生提前到校,但均只办完了签到填表等前期手续,办理正式的入学手续,缴纳费用和领取一卡通等均须在9月6日8:00后办理。

图书馆迎新现场,记者看到,大批已经办理完成前期手续的新生和家长陆续前来完成入学手续的办理,并领取军训用品。由于准备充分及时,学院的迎新工作进行得有条不紊,甚至还为新生们设计准备了诸多实用的表格及通告,用多样的方式完成迎新工作,满足新生的需求。

每名新生都领到了一张该学院新生辅导员的名片,上面不仅有办公电话,还有手机号码和电子邮箱,方便了学生和家长与之联系;发给每名新生一张新生报到指南,对学院情况、学生生活等进行了详细介绍,方便新生迅速适应新的生活;发放专套本、双语班等招生简章,让学生与家长了解学历提升及特色班教学等情况,满足其深造提高的需求;与每名新生及家长签订安全承诺自律书,从心理健康、人身财产安全等角度对新生进行了入学安全及行为规范教育。

迎新首日工作结束 902人报到

(通讯员:计算机学院郑瑞丰 摄影:鲁亚峰 廖智文)2013年9月6日8:00,计算机学院2013级新生报到迎接工作正式展开。图书馆外各个学院开始“摆点设摊”,全力做好迎新工作。

记者在迎新点旁看到了新生报道流程的介绍。新生到校后,首先到学院迎新点接待处报到,核验《录取通知书》及本人身份证,随后到综合楼一楼招办办理注册手续,领取《报到流程表》。接着到图书馆办理缴费手续并自愿购买保险,并到学院接待点登记相关基本信息,领取寝室房卡。最后,在3-4号教学楼大厅领取军训服装用品。

记者采访了计算机学院的迎新志愿者。他们表示,为了迎新工作的顺利展开,志愿者们事前做了很多准备工作,如制作横幅及、整理表格、安排工作餐、布置会场等。另外在迎新前,学院还召开了多次迎新动员大会。学院将迎新志愿者分为九个组,分别是公寓调度组、入学登记组、晚间值班组、引导及协调组、后勤组、机动组、接待组、志愿服务组、宣传组,各组分工明确,各司其职。从登记填表到办理各种手续,志愿者们都尽职接待,辅导员及干部助理还将走访宿舍。一位来自物联网专业的李同学高兴地表示:“志愿者们态度很好,在迎新人员的接待下入学手续办理变得轻松很多。”

据悉,截止到6日下午4:20,我院报到人数为902人,报到率已达67.67%。

一卡两表的细致:每日14个小时的坚守

(通讯员:计算机学院郑瑞丰 摄影:鲁亚峰)2013年9月6日,计算机学院的迎新工作正式拉开了序幕。统筹全局、辛勤慰问的学院领导,面带微笑、热情服务的迎新志愿者,人声鼎沸、有条不紊的迎新接待站,是迎新期间最靓丽的风景线。然而当各个学院迎新收官之时,却仍有这样一个可爱的团队在坚守岗位。

只要还有一名新生 我们就会值守

记者在6号晚上8点半路过综合楼一楼大厅,在空荡荡的大厅旁,发现了仍坚守的计算机学院迎新点。记者采访了这个集体。当记者问到晚上为什么还要坚守在迎新的岗位上时,值班的鲁同学回答道:“当然是为了晚上前来报到的同学。”胡同学说,“晚上的等候并没有白费,我们接到了五个新生!”“只要还有一个新生,我们就会继续坚守下去!”一位不愿透露姓名的同学表示。

准备充分 为新生提供优质服务

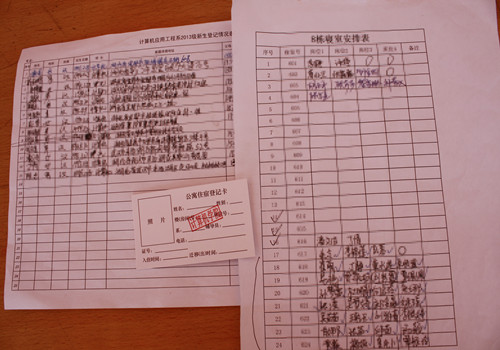

记者在计算机学院迎新的桌上看到了两张登记得满满的登记表、一叠空白房卡。“一卡两表”正是这支团队为新生、家长服务的核心。经过值班同学的讲解,记者了解了它们各自的作用。

学生信息登记表及宿舍分配表、房卡:前者用于登记学生和家长的基本信息,包括录取专业、联系方式、家庭地址、专业调整意向、是否参军、是否体育特长生等。宿舍分配表和房卡主要用于临时分配宿舍登记信息所用。

记者采访了负责人万同学,万同学表示:“我们的迎新点在迎新的前一天就开设了。迎新时间是从早上8点到晚上10点。之所以值班到那么晚,主要是考虑到有些新生到达武汉比较晚。为了防止晚上到校而得不到接待的情况发生,我们尽量做到细致。”

计算机学院的细致服务在新生中产生热烈的反响,13级计算机学院的张同学表示:“在学院迎新点的咨询处中我们得到了很多帮助。来报到时,学长学姐便为我们接下行李,在父母为住宿问题但担忧时,学长学姐们早已为我们提供好了临时宿舍。正当身心疲惫时,深夜三食堂提供的免费宵夜也给我们一家人补充了能量。这让我们一入校便感觉到了学校、学院的温暖。”

青春盛夏梦想启航

——计算机学院迎新工作圆满完成

(通讯员:计算机学院郑瑞丰 摄影:鲁亚峰)丹桂飘香,荷花满塘,又是一年迎新时。2013年9月6日-9月7日,是计算机学院1300余名新生报到入学的日子,来自全国各地的莘莘学子怀揣着共同梦想,来到美丽的校园,开始了他们辉煌人生的起航。计算机学院本着“一切为了学生,为了学生一切,为了一切学生”的育人理念,多次召开专班会议,参与迎新的部门选派了骨干力量,24名老师和90名学生参与了咨询接待工作,工作人员各展所长、各尽其职、注重礼仪、微笑服务,展示出我院迎新工作人员的积极稳妥、热情周到、优质高效、安全有序的工作态度。

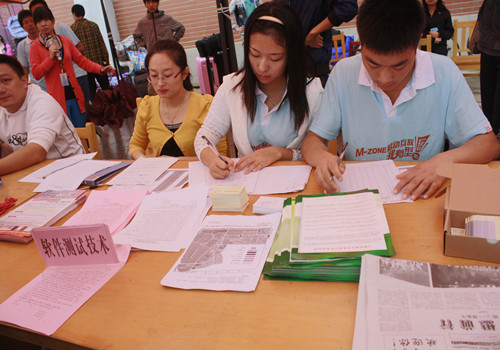

精心准备再辛苦也值得

迎新现场,一张张热情的笑脸,一句句亲切的问候,一项项贴心的服务,无时无刻温暖着家长及莘莘学子的心。计算机学院在图书馆右侧设置了咨询接待点,新生根据报道流程依次到相应专业办理报到手续。接待处依次设置了新生登记处、公寓入住办理处、专业咨询处、特色班咨询报名处、双语班及专套本学习咨询处等,力争做到面面俱到,体现一站式服务。

因担心武汉高校迎新高峰搭车难、出行难、堵车等问题期导致少数新生晚点到校,晚上6点计算机学院领导及老师、志愿者同学们仍然加班加点地奋战在图书馆接待点。紧接着计算机学院领导与新生班辅导员便开始巡查学生宿舍,常常巡查到晚上11点,提醒他们注意近期安排,尽快熟悉校园,防范盗窃诈骗,认真学习我院的新生报到指南,养精蓄锐,调整身心,准备迎接大学生涯第一课—军训。

我们的“蓝精灵”

每一辆新生专趟车到站,我院众多的迎新志愿者面对着一张张青涩的面孔,一个个沉甸甸的行囊,仿佛看到了自己的亲兄妹般,他们静静地、微笑地、小心地接过家长和新生的行李,随即为新生讲解报到流程,孜孜不倦地帮助每一位到达的新生。

迎新工作如火如荼,身穿蓝色T恤的志愿者仿佛“蓝精灵”般活跃在美丽的校园之中,学生会干部及慕名而来的学长、学姐们志愿者不厌其烦地为新生及家长回答着各种问题,积极主动地帮着拎行李,神采洋溢地介绍学校情况,一路来谈笑风生,校园里人头攒动、秩序井然。 据了解,截止10日16时,已有近1255名同学来我院报到。在此,真心期望刚步入大学校园的计算机学院学子们,闯过一道道关口,应对一个个重大挑战,用激情点燃智慧,用奋斗铸就辉煌,不断改写计算机学院的新“计”录。

90后的“水兵”生活

(通讯员:计算机学院郑瑞丰 摄影:鲁亚峰 廖智文)又是一个九月时,这个初秋迎接来计算机学院13级可爱的新生们。张扬的青春,肆意的言语,激扬的辩谈,他们是一群纯真而真诚的90后,烈日与汗水的背后,他们在成长,在等待着破茧而出。那份期待与欣喜,我们愿与之共享。9月9日,计算机学院新生开始军训的日子。一群“小水兵”们走向绿茵场,结束一个暑假的大解放,在这里,他们迈出驶向大学生活的第一步,苦涩酸甜,听他们细说……

90后新生—痛并快乐着:

苦和累是军训生活的主旋律,计算机学院软测专业的张同学发自肺腑的道出:军训苦,很苦,非常苦。但网络专业的夏同学却乐观地说:“在军训中锻炼了自己的能力,在人际交往上也有所进步,很值得高兴。”这个看上去青涩的小女生,很大气地表示,教官虽然训练时很严格,但休息时就很幽默,在与教官相处的为数不多的日子里,虽然累,却在一步步成长。她希望在军训检阅中能让大家看到女兵们的飒爽英姿。和女生相比,男生也丝毫不甘示弱。他们训练时间更长,强度更大,要求更严格。但谈及军训生活,他们很轻描淡写地说了句:“军训,just so-so。”太阳映在他们红通通的脸上,汗水已然没有给他们带去丝毫的干扰。

80后教官—以情带“兵”:

军训生活,教官是如严师似兄长。八连的陈教官说,“随着现在生活条件越来越好,学生体质却越来越差。很多学生走起路来软绵绵的,因为担心女生身体受不住,我们尽量提高效率,练好了就休息,这样也能提高她们的热情。”也有很多教官表示,刚开始训练时队伍散漫凌乱,但没几天就有了很大改善,大家的自觉和吃苦意识慢慢开始建立起来。对于教官们来说,用自己的亲身经历去和学生们沟通在训练中发挥了很大的作用,也让学生们很愿意接受教官的训练方式。

“后勤”老师—累并感动着:

新生军训如火如荼地进行着,负责老师也是马不停蹄。网络专业的杨老师连续发烧好几天了,嗓子也叫哑了,却还在坚守岗位。她说:“每年军训时都是最累的时候,但更辛苦的是这群可爱的孩子。”老师提到,自己班上有一个学生患有荨麻疹,复发时却坚持军训,经再三劝说,他休息调养了2天后继续参训,还主动要求把耽误的2天训练内容补回来,非常吃苦,也很感动。“军训是生活中宝贵的个人经历,应该学会珍惜,但是安全也极其重要。这届的孩子几乎都是90后,性格开朗,个性张扬,敢于展现自己,抛弃了以往的腼腆和羞涩,希望这群可爱的孩子通过军训之后能够变得更坚强、更优秀。”

前辈们曰—彼岸“伊人”:

军训是大学课堂里的第一节必修课。训时埋怨,训完怀念,成为不变的真理。看着新生们在操场上“受难”,学长学姐们淡然一笑,那段似曾相识的日子恍若昨天,可早已找不到自己的身影。尽管很多前辈调侃说,“希望太阳更烈点,让学弟学妹们能得到真正的锻炼”。但看到他们声嘶力竭的喊口号,倦态十足地爬楼梯,也感到心疼。其实,咸咸的汗水,酸痛的四肢,不是军训留下的唯一记忆,这是一段具有别样意义的日子,是一段成长的记忆,是一份大学生活开始的礼物。回望时,我们会感恩……

军训微表情:军训场上最可爱的人

(通讯员:计算机学院郑瑞丰 摄影:鲁亚峰 廖智文)9月11日是新生军训的第三个训练日,计算机学院参训学生的绿色军营生活逐渐步入正轨。学子们遵规守纪,教官严格教导,辅导员体贴关怀,是军训场上每天都在上演的故事。

好班长尽职尽责 心系同学获好评

“齐步走”,“立定”,“向后转”,发出这些口号的不是教官,而是一营七连的班长,13级网络专业的张琦。军训第一天,他光荣地被任命为班长,也是从这一天开始,他每天除了严格完成自己的军训任务,还得早早的来到军训场,清点连队人数,并及时向教官、辅导员汇报。

当有同学身体不适时,他会搀扶同学到休息区,替同学请假。同时,他也会出列替教官喊口号,带领连队训练。“他人很好,会拿创可贴给受伤的同学,买水给身体不适在一旁休息的同学,”“每天早上都是他叫我们起床,晚上还会提醒我们早睡。”他始终用行动履行着一个班长的神圣职责。

“夏天”教官 训练不含糊

“教官,你好热。”学生们常常这样跟他开玩笑。他是一营四连的夏教官。因名字和“夏天”相关,经常被学生拿来说笑。对此,他并不在意,只是微微一笑。训练时,他严肃认真,耐心讲解,一遍又一遍示范动作,纠正每一个动作不标准的学生。对于细节,他毫不懈怠。当学生表现优异时,他会奖励一定的休息时间;训练之外,他乐观开朗,和学生有说有笑,张弛有度。四连的黄同学说:“夏教官对我们很照顾,有学生不舒服,他会让我们休息,甚至中午的时候会去校医务室买药给早上生病的学生吃,还会讲他当兵的故事给我们听。”

辅导员与学生同作息 “知心姐姐”受欢迎

军训场上,满是“小水兵”们的身影,但我们总能看到一个身影活跃在操场上,她是软件技术专业的辅导员邓丹。身为辅导员她并没有在办公室里休息,而是跟着她的学生在军训场日晒雨淋。据了解,每天军训,邓丹老师都随班训练,白天管训,晚上查寝,把一分钟当三分钟去用,大到审核批假,小到管理水桶,从不怠慢。她希望通过这种亲力亲为的形式随时了解学生情况,及时发现并解决问题。她说道:“我觉得软件技术专业的学生都比较活泼,也很好交流,对于军训,我希望我的学生都能坚持到最后,收获友谊。”

鄂公网安备42018502001188号 鄂ICP备11010169号-2

鄂公网安备42018502001188号 鄂ICP备11010169号-2